JUNIO 2020

Mirto (Myrtus communis)

" Si la tramuntana s´emborrasca y la Murta fa capell, llaurador, ves-te´n a casa, pica espart y fes cordell".

(Refrán de la zona de Alzira)

Experiencia personal

Por motivos sentimentales bien arraigados, el mirto, mejor dicho, la murta (su nombre en valenciano) la llevo asociada a unas fiestas bien conocidas y de las que disfruté mucho cuando era adolescente (más tarde, mi espíritu crítico les quitó parte de su encanto). Su nombre me retrotrae a un ambiente festivo, familiar, de entrañables recuerdos, añoranza de personas queridas que ya no están, pero a las que hacía partícipe de mi ilusión, momentos emocionantes, divertidos, imborrables, alrededor de la fiesta por excelencia de la ciudad en la que vivo: las Fallas.

Por motivos sentimentales bien arraigados, el mirto, mejor dicho, la murta (su nombre en valenciano) la llevo asociada a unas fiestas bien conocidas y de las que disfruté mucho cuando era adolescente (más tarde, mi espíritu crítico les quitó parte de su encanto). Su nombre me retrotrae a un ambiente festivo, familiar, de entrañables recuerdos, añoranza de personas queridas que ya no están, pero a las que hacía partícipe de mi ilusión, momentos emocionantes, divertidos, imborrables, alrededor de la fiesta por excelencia de la ciudad en la que vivo: las Fallas.

Muchos años tuvieron que pasar para que por fin “conociera” el mirto. Y fue gracias a sus llamativas y numerosas flores. Un día, paseando por la Naturaleza, irremediablemente me fijé en ellas y, con mi costumbre de fotografiar e identificar en casa, me encontré luego con la sorpresa. ¡Por fin había conocido la murta! Ahora entendía por qué esa planta era digna de tener una canción propia.

Muchos años tuvieron que pasar para que por fin “conociera” el mirto. Y fue gracias a sus llamativas y numerosas flores. Un día, paseando por la Naturaleza, irremediablemente me fijé en ellas y, con mi costumbre de fotografiar e identificar en casa, me encontré luego con la sorpresa. ¡Por fin había conocido la murta! Ahora entendía por qué esa planta era digna de tener una canción propia.

Desde entonces veo el mirto por todas partes, en el monte y en la ciudad, Naturaleza y jardines. Tan frecuente y ni la veía. Bien es verdad que el mirto sin flor puede pasar inadvertido. Sí, es una planta muy tupida, con muchas hojas, relativamente pequeñas y numerosas. Pero puede pasar inadvertida. Sin embargo, cuando florece es como transitar de la noche al día. Su presencia es patente y muy hermosa, nítidamente blanca, con innumerables flores como estrellas, aún más relucientes si te acercas. Te cautiva al instante y por ello, ahora que ya es una vieja amiga, no me canso de mirarla cuando llega la primavera y nos muestra todo su esplendor.

Desde entonces veo el mirto por todas partes, en el monte y en la ciudad, Naturaleza y jardines. Tan frecuente y ni la veía. Bien es verdad que el mirto sin flor puede pasar inadvertido. Sí, es una planta muy tupida, con muchas hojas, relativamente pequeñas y numerosas. Pero puede pasar inadvertida. Sin embargo, cuando florece es como transitar de la noche al día. Su presencia es patente y muy hermosa, nítidamente blanca, con innumerables flores como estrellas, aún más relucientes si te acercas. Te cautiva al instante y por ello, ahora que ya es una vieja amiga, no me canso de mirarla cuando llega la primavera y nos muestra todo su esplendor.

Cómo reconocerla

Propiedades medicinales y otros usos

USOS MEDICINALES

OTROS USOS

La PERFUMERÍA es otra de sus aplicaciones, sobre todo en la zona mediterránea, desde la antigua Grecia y luego en la civilización árabe. Hay que recordar que “mirto” viene del vocablo griego “myrtos”, que significa perfume y “arrayán” viene de “ar-rahiam”, que significa aromático en árabe. El intenso aroma procede, fundamentalmente, de sus hojas y flores, de las que se obtuvo, ya en el siglo XVI, por destilación, una parte de esencia de mirto y otra parte, la llamada “Agua de Ángel” o “Agua de Mirto”, que es el hidrolato resultante.

La PERFUMERÍA es otra de sus aplicaciones, sobre todo en la zona mediterránea, desde la antigua Grecia y luego en la civilización árabe. Hay que recordar que “mirto” viene del vocablo griego “myrtos”, que significa perfume y “arrayán” viene de “ar-rahiam”, que significa aromático en árabe. El intenso aroma procede, fundamentalmente, de sus hojas y flores, de las que se obtuvo, ya en el siglo XVI, por destilación, una parte de esencia de mirto y otra parte, la llamada “Agua de Ángel” o “Agua de Mirto”, que es el hidrolato resultante.

PINTURA

POESÍA

MÚSICA

MAYO 2020

Diente de león (Taraxacum officinale)

Experiencia... no personal

El diente de león se nos hace bien visible por su flor (en realidad, inflorescencia) solitaria y erecta, de color amarillo patente. Pero lo que más nos llama la atención es el fruto (en realidad, infrutescencia) que se forma al llegar a la madurez. Este “fruto”, en realidad formado por numerosos frutos, los aquenios, se nos presenta como una cabezuela peluda, plumosa. Cada aquenio tiene una prolongación (pico) terminado en un conjunto de pelillos (vilano) en forma de sombrilla.

Cómo reconocerla

Propiedades medicinales y otros usos

En Reino Unido se elabora desde el s. XIII una bebida artesanal, de apenas graduación alcohólica, resultante de la fermentación de las raíces de diente de león y bardana (Arctium lappa). Es el “Dandelion and burdock” (D&B) y su origen se atribuye a Santo Tomás de Aquino. Actualmente la hay de distintos aromas y sabores, según se le adicione anís o vainilla, y también dependiendo de su mayor o menor contenido de azúcar. El D&B se usa, además, para elaborar cócteles con zumos de fruta y distintas bebidas alcohólicas, como whisky, ginebra, vodka…

El diente de león se ha utilizado, además, como sucedáneo del café. Así, en el municipio de Cumbal, en el Departamento de Nariño (Colombia), viven comunidades indígenas que practican la medicina tradicional utilizando las malezas de su entorno, entre ellas el diente de león. Antes usaban esta planta por sus propiedades medicinales, pero descubrieron que su raíz tenía un aroma similar al del café, por lo que decidieron aprovecharla como sustituto. Ahora cosechan las raíces, las pican y las secan a 45 grados y luego las tuestan a 150 grados durante 30 minutos. Con este proceso se conserva su aroma, color y sabor semejantes al café, manteniendo, además, sus propiedades medicinales. Por ello, ahora también cultivan la planta y se benefician de ella en sus diversos aspectos.

De historia y de leyendas

HIPÓCRATES (s. V a.C.): médico griego que inició su “Colección Hipocrática”, continuada durante varios siglos. Propuso la Teoría de los 4 humores, en la que el cuerpo estaría compuesto por sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Estos humores, a su vez, los asociaba a 4 cualidades: frio, caliente, seco y húmedo. Así, la sangre era caliente y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis negra fría y seca y la flema fría y húmeda. Esas mismas cualidades que estaban también en el ambiente y en los alimentos, hacían que éstos influyeran en los humores.

HIPÓCRATES (s. V a.C.): médico griego que inició su “Colección Hipocrática”, continuada durante varios siglos. Propuso la Teoría de los 4 humores, en la que el cuerpo estaría compuesto por sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Estos humores, a su vez, los asociaba a 4 cualidades: frio, caliente, seco y húmedo. Así, la sangre era caliente y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis negra fría y seca y la flema fría y húmeda. Esas mismas cualidades que estaban también en el ambiente y en los alimentos, hacían que éstos influyeran en los humores. DIOSCÓRIDES (s. I d.C.): médico, farmacólogo y botánico griego. En “Sobre la Materia Médica”, con aproximadamente 700 plantas medicinales, consideró el diente de león como una planta “fría” y la describió como una “endivia” salvaje (silvestre), buena para el estómago porque “templa el encendimiento”. Habla de que toda la planta junto con la raíz es útil para aplicar a picaduras de alacrán (seguramente por su acción antiinflamatoria, como sabemos ahora).

DIOSCÓRIDES (s. I d.C.): médico, farmacólogo y botánico griego. En “Sobre la Materia Médica”, con aproximadamente 700 plantas medicinales, consideró el diente de león como una planta “fría” y la describió como una “endivia” salvaje (silvestre), buena para el estómago porque “templa el encendimiento”. Habla de que toda la planta junto con la raíz es útil para aplicar a picaduras de alacrán (seguramente por su acción antiinflamatoria, como sabemos ahora). PARACELSO (s. XV): médico, astrólogo y alquimista europeo, escribe su “Botánica Oculta: las plantas mágicas”. En ella incluye un diccionario con propiedades de plantas medicinales, como el diente de león, y sus usos. Aplicando su “Principio de Analogía” para el tratamiento de enfermedades (al contrario de Hipócrates) considera que hay que utilizar plantas medicinales que tengan similitudes con el órgano enfermo, ya sea por la forma, el color u otra característica. Por ello trata las enfermedades de la bilis amarilla con diente de león, debido al color amarillo de sus pétalos.

PARACELSO (s. XV): médico, astrólogo y alquimista europeo, escribe su “Botánica Oculta: las plantas mágicas”. En ella incluye un diccionario con propiedades de plantas medicinales, como el diente de león, y sus usos. Aplicando su “Principio de Analogía” para el tratamiento de enfermedades (al contrario de Hipócrates) considera que hay que utilizar plantas medicinales que tengan similitudes con el órgano enfermo, ya sea por la forma, el color u otra característica. Por ello trata las enfermedades de la bilis amarilla con diente de león, debido al color amarillo de sus pétalos.

Pisando el suelo, elevando el vuelo..

...

ABRIL 2020

Me convertí en una experta en su

sabor, olor, textura. Demasiado tostados, demasiado huecos, muy pasados,

demasiado duros, muy salados…Nunca olvidaré un kiosko de la avenida Santos

Justo y Pastor. Allí encontré los maíces más ricos de toda mi vida. Comprados a

peso. Con tanta frecuencia iba a comprarlos y durante tanto tiempo que quien me

los vendía me dijo un día afablemente: “¡Se te va a hacer cara de gallina!”. Y

no, no se me hizo, creo…pero la frase se me quedó grabada en la memoria. Y no

he vuelto a probar otro maíz igual.

Me convertí en una experta en su

sabor, olor, textura. Demasiado tostados, demasiado huecos, muy pasados,

demasiado duros, muy salados…Nunca olvidaré un kiosko de la avenida Santos

Justo y Pastor. Allí encontré los maíces más ricos de toda mi vida. Comprados a

peso. Con tanta frecuencia iba a comprarlos y durante tanto tiempo que quien me

los vendía me dijo un día afablemente: “¡Se te va a hacer cara de gallina!”. Y

no, no se me hizo, creo…pero la frase se me quedó grabada en la memoria. Y no

he vuelto a probar otro maíz igual.

Una mezcla de la pulpa del zapallo

(clase de calabaza), carne picada, verduras y abundante maíz hervido servido

dentro de la calabaza. Con un queso fundido por encima que la hacía más

apetecible. La pinta era muy buena, pero cuando la probé… ¡riquísima!. Tanto es

así, que al regresar a casa lo añadí primero al repertorio de mis “platos de

celebraciones” y después, con algunos pequeños cambios, como calabaza en lugar

de zapallo o prescindiendo a veces de la carne, ha pasado a formar parte del

menú habitual de casa.

Una mezcla de la pulpa del zapallo

(clase de calabaza), carne picada, verduras y abundante maíz hervido servido

dentro de la calabaza. Con un queso fundido por encima que la hacía más

apetecible. La pinta era muy buena, pero cuando la probé… ¡riquísima!. Tanto es

así, que al regresar a casa lo añadí primero al repertorio de mis “platos de

celebraciones” y después, con algunos pequeños cambios, como calabaza en lugar

de zapallo o prescindiendo a veces de la carne, ha pasado a formar parte del

menú habitual de casa.

Miguel Ángel Asturias, Premio Nóbel de Literatura, escritor,

abogado y diplomático nacido en Guatemala (1899 - 1974), es autor de “Hombres de Maíz”, publicada en 1949. En ella, su obra maestra, habla de la

explotación colonial de los pueblos indígenas, de los que era muy estudioso.

Expone la amenaza de estas comunidades debido a la explotación comercial de las

tierras en las que habitan. Detalla también sus costumbres, creencias e

ideas, siendo una obra representante del “realismo mágico”.

Miguel Ángel Asturias, Premio Nóbel de Literatura, escritor,

abogado y diplomático nacido en Guatemala (1899 - 1974), es autor de “Hombres de Maíz”, publicada en 1949. En ella, su obra maestra, habla de la

explotación colonial de los pueblos indígenas, de los que era muy estudioso.

Expone la amenaza de estas comunidades debido a la explotación comercial de las

tierras en las que habitan. Detalla también sus costumbres, creencias e

ideas, siendo una obra representante del “realismo mágico”. Lo penoso es que el problema que plantea

Asturias no difiere mucho de la situación actual de muchas comunidades en su

lucha contra las grandes trasnacionales y los múltiples asesinatos de los y, sobre

todo, las líderes comunitarias que defienden la tierra.

Lo penoso es que el problema que plantea

Asturias no difiere mucho de la situación actual de muchas comunidades en su

lucha contra las grandes trasnacionales y los múltiples asesinatos de los y, sobre

todo, las líderes comunitarias que defienden la tierra.

Cambiando radicalmente a otra forma de

expresión literaria, más divulgativa, el antropólogo, etnólogo y político mexicano Arturo

Warman (1937 – 2003), publica en 1988 su libro “La historia de un bastardo:

maíz y capitalismo”. En él narra de forma expositiva y crítica la extensión del

maíz por las distintas partes del mundo y los diferentes usos que se le ha ido

dando. Incide en cómo su adopción cambia estilos de vida y ayuda al

establecimiento de un modelo económico capitalista.

Cambiando radicalmente a otra forma de

expresión literaria, más divulgativa, el antropólogo, etnólogo y político mexicano Arturo

Warman (1937 – 2003), publica en 1988 su libro “La historia de un bastardo:

maíz y capitalismo”. En él narra de forma expositiva y crítica la extensión del

maíz por las distintas partes del mundo y los diferentes usos que se le ha ido

dando. Incide en cómo su adopción cambia estilos de vida y ayuda al

establecimiento de un modelo económico capitalista. Warman expone que “el maíz produce

pronto, se almacena con facilidad y se conserva por largo tiempo, se prepara

con sencillez…”. De ahí su fácil extensión y su importante papel económico, social, alimentario y de

salud en la sociedad.

Warman expone que “el maíz produce

pronto, se almacena con facilidad y se conserva por largo tiempo, se prepara

con sencillez…”. De ahí su fácil extensión y su importante papel económico, social, alimentario y de

salud en la sociedad.

ESCULTURA

Así, en la Cultura Maya, extendida

fundamentalmente en México y Guatemala, entre el s. XX a.C. y el s. XV d.C.,

está la representación del Dios del Maíz, Yum Kaax, que simboliza la vida, la

abundancia y la prosperidad. Se le representa portando una mazorca sobre su

cabeza y sujetando una vasija con tres mazorcas.

Si pasamos a

la Cultura Nazca, ubicada en el Antiguo Perú, entre los años 100 d.C. y 700 d.C., nos han llegado una serie de cerámicas que se han clasificado

en 9 fases, según el período de elaboración. En la Fase 3 y siguientes

se han hallado vasos, tazas, cuencos y botellas decorados tanto con mazorcas

como con plantas completas de maíz. En la Fase 5 (más cercana en el

tiempo) la planta ya forma parte de esculturas antropomorfas, tanto sujetando

mazorcas entre sus manos, como integrando la planta completa.

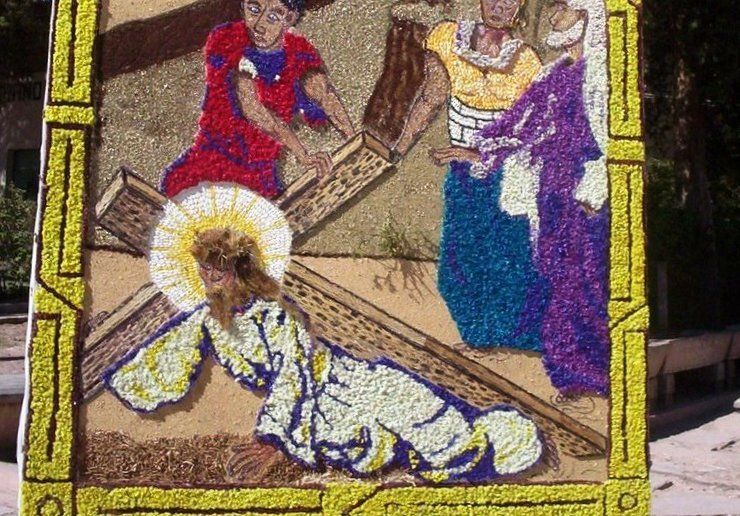

En la Época Hispánica, la colonización

hizo que se fueran introduciendo y entremezclando costumbres, usos y creencias.

De esta forma surgieron esculturas con simbolismos cristianos, pero utilizando

materiales y técnicas propias con las que la cultura indígena elaboraba sus

figuras. Ejemplo de ello, fundamentalmente en la región mexicana de Michoacán,

son los “cristos de maíz”, imágenes de Cristo elaboradas con pasta de caña de maíz,

tal y como fabricaban en la época prehispánica las figuras de sus dioses. La pasta de maíz les aportaba la gran ventaja de su poco peso.

Por otro lado, las artesanías de la cultura

americana también se han hecho eco de este cereal mostrando su versatilidad

para la elaboración de manualidades como flores, ramos, cristos en miniatura,

angelitos, figuras humanas con trajes regionales, etc. Todo ello elaborado con chalas

o totomoxtles (las hojas que recubren la mazorca).

Por otro lado, las artesanías de la cultura

americana también se han hecho eco de este cereal mostrando su versatilidad

para la elaboración de manualidades como flores, ramos, cristos en miniatura,

angelitos, figuras humanas con trajes regionales, etc. Todo ello elaborado con chalas

o totomoxtles (las hojas que recubren la mazorca).

En el Museo de Totomoxtle o Museo de la Hoja del Maíz, en Xico (estado de Veracruz, México), hay una colección de figuras de artesanía hechas con hojas de maíz, artesanalmente y durante años, por una vecina de la población, que muestran la cultura y tradiciones del lugar. Hay distintas composiciones, como “Las Procesiones” o “El Mercado”, que plasman escenas de la vida local.

Importancia en el desarrollo humano

En México es tal la importancia del

maíz, que el Museo Nacional de Culturas Populares publicó en 1983 un recetario

con más de 600 formas de cocinar el maíz, entre ellas 166 con tortillas

nixtamalizadas, 124 con elotes tiernos, 112 con masa nixtamalizada, 86 tipos de

tamales y 17 recetas con maíz seco.

En México es tal la importancia del

maíz, que el Museo Nacional de Culturas Populares publicó en 1983 un recetario

con más de 600 formas de cocinar el maíz, entre ellas 166 con tortillas

nixtamalizadas, 124 con elotes tiernos, 112 con masa nixtamalizada, 86 tipos de

tamales y 17 recetas con maíz seco.

Así, la campaña “El maíz es mi raíz”, en Bolivia, surgió en mayo de 2017 promovida por la Plataforma BLT

(Bolivia Libre de Transgénicos), conformada por productor@s, consumidor@s y sociedad

civil. En ella denunciaba los efectos negativos de los transgénicos y salía en defensa

del maíz boliviano, exigiendo el control del maíz modificado genéticamente para

prohibir su producción y comercialización. El gobierno actual ha intentado a

principios de mayo de 2020 ampliar la entrada de transgénicos mediante la

evaluación de 5 cultivos OGM (entre ellos, de maíz) para implementarlos en el

país, pero las protestas han conseguido una moratoria de 40 días.

Así, la campaña “El maíz es mi raíz”, en Bolivia, surgió en mayo de 2017 promovida por la Plataforma BLT

(Bolivia Libre de Transgénicos), conformada por productor@s, consumidor@s y sociedad

civil. En ella denunciaba los efectos negativos de los transgénicos y salía en defensa

del maíz boliviano, exigiendo el control del maíz modificado genéticamente para

prohibir su producción y comercialización. El gobierno actual ha intentado a

principios de mayo de 2020 ampliar la entrada de transgénicos mediante la

evaluación de 5 cultivos OGM (entre ellos, de maíz) para implementarlos en el

país, pero las protestas han conseguido una moratoria de 40 días.

En Brasil, el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrado en la Vía Campesina, que lleva desde el año 1996 trabajando por

la conservación de las semillas criollas, la Soberanía Alimentaria y los

derechos de l@s campesin@s, impulsó en 2017 la iniciativa “Adopte una semilla”,

de forma que cada familia campesina adquiría y cuidaba una variedad diferente

de semilla, entre ellas maíz, además de participar todos los años en la Fiesta

Nacional de las semillas criollas y en su intercambio de semillas.

También han repartido semillas de maíz nativo a familias campesinas para ayudar

en sus cultivos y favorecer la Soberanía Alimentaria.

En Brasil, el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrado en la Vía Campesina, que lleva desde el año 1996 trabajando por

la conservación de las semillas criollas, la Soberanía Alimentaria y los

derechos de l@s campesin@s, impulsó en 2017 la iniciativa “Adopte una semilla”,

de forma que cada familia campesina adquiría y cuidaba una variedad diferente

de semilla, entre ellas maíz, además de participar todos los años en la Fiesta

Nacional de las semillas criollas y en su intercambio de semillas.

También han repartido semillas de maíz nativo a familias campesinas para ayudar

en sus cultivos y favorecer la Soberanía Alimentaria.

La campaña “Sin maíz no hay país”, surgió en México, en 2007, de la mano de más de 300 organizaciones de campesinos,

ambientalistas, defensoras de derechos humanos, indígenas, consumidoras,

intelectuales, artistas, científicos y diferentes sectores de la sociedad civil.

Sigue vigente en la actualidad y su objetivo es la defensa de la Soberanía

Alimentaria, la reactivación del campo mexicano y la salvaguardia del maíz

criollo frente al transgénico.

La campaña “Sin maíz no hay país”, surgió en México, en 2007, de la mano de más de 300 organizaciones de campesinos,

ambientalistas, defensoras de derechos humanos, indígenas, consumidoras,

intelectuales, artistas, científicos y diferentes sectores de la sociedad civil.

Sigue vigente en la actualidad y su objetivo es la defensa de la Soberanía

Alimentaria, la reactivación del campo mexicano y la salvaguardia del maíz

criollo frente al transgénico.

Con toda esta variedad de funcionamientos (tareas, trabajos) CAUQUEVA es un ejemplo de desarrollo de Capacidades no sólo individuales, sino colectivas. A nivel de desarrollo individual, a través de su actividad productiva se han mejorado los ingresos de muchas familias y gracias a su carácter autogestionario y a la difusión de estos productos ancestrales sus C. culturales y C. de participación se han visto ampliadas. Además, no utilizan agroquímicos, con lo que también su salud y la de la gente de la zona que consume el producto se ve mejorada. Igualmente, la valorización de sus productos nativos, entre ellos los distintos tipos de maíz, y de las técnicas de cultivo populares ha dado lugar a un empoderamiento de sus asociad@s y de la población de la región.

Por otro lado,

en sus inicios, la cooperativa realizó una serie de cursos básicos formativos y

de alfabetización para sus integrantes que se han diversificado a lo largo de

los años en cuanto a capacitación para la producción, ya que son las mismas

personas asociadas quienes llevan a cabo todos los procesos. Aunque no termina

ahí el aspecto formativo, ya que el Museo ha realizado una función didáctica,

tanto a la gente particular que lo visita, como a grupos de estudiantes de

Tecnicatura Superior y de otros niveles. Esta participación continua en los

cursos y el aprendizaje que se consigue a nivel técnico, así como la formación

que adquieren los estudiantes y la información que se lleva quien lo visita,

amplía en múltiples aspectos su desarrollo en esta faceta.

Por otro lado,

en sus inicios, la cooperativa realizó una serie de cursos básicos formativos y

de alfabetización para sus integrantes que se han diversificado a lo largo de

los años en cuanto a capacitación para la producción, ya que son las mismas

personas asociadas quienes llevan a cabo todos los procesos. Aunque no termina

ahí el aspecto formativo, ya que el Museo ha realizado una función didáctica,

tanto a la gente particular que lo visita, como a grupos de estudiantes de

Tecnicatura Superior y de otros niveles. Esta participación continua en los

cursos y el aprendizaje que se consigue a nivel técnico, así como la formación

que adquieren los estudiantes y la información que se lleva quien lo visita,

amplía en múltiples aspectos su desarrollo en esta faceta.

Bibliografía

Mi huerto pretendía seguir las pautas de

la Permacultura, así que nada de quitar las “malas hierbas”. Alcachofas, distintas

lechugas, coles, puerros, espinacas…Era noviembre. Todo perfecto…hasta que llegó

la primavera. Una aquí, otra allá, un grupito pequeño. Las amapolas empezaron

a brotar y el huerto era productivo y además bonito, con sus llamativas manchas

rojas.

Mi huerto pretendía seguir las pautas de

la Permacultura, así que nada de quitar las “malas hierbas”. Alcachofas, distintas

lechugas, coles, puerros, espinacas…Era noviembre. Todo perfecto…hasta que llegó

la primavera. Una aquí, otra allá, un grupito pequeño. Las amapolas empezaron

a brotar y el huerto era productivo y además bonito, con sus llamativas manchas

rojas.

Sin embargo, más tenemos que

agudizar nuestro “ojo botánico” con otras especies parecidas y que ni siquiera

pertenecen al género Papaver, aunque sí a la misma familia, como es el caso de la amapola loca (Glaucium corniculatum), que a simple vista parece una amapola, pero el fruto la

diferencia totalmente, ya que su cápsula es muy larga y delgada, más parecida a

una silicua de la familia de las Crucíferas (coles, coliflores, rúcula…) que a

las cápsulas de las amapolas.

Aquí lo importante de la confusión es que los pétalos de la amapola loca, por muchas infusiones que nos tomemos, no nos van a calmar ninguna dolencia...a menos que seamos muy sugestionables y nos gane el "efecto placebo".

A través de la historia

Su

uso medicinal más frecuente era como analgésico y tranquilizante para calmar el

dolor dental de l@s niñ@s, así como su llanto y gritos, pero tenía también un

uso ritual y se ha visto que incluso aprendieron a extraer la morfina del opio,

ya que se han encontrado recipientes con morfina, actualmente todavía activa,

en algunas tumbas.

Su

uso medicinal más frecuente era como analgésico y tranquilizante para calmar el

dolor dental de l@s niñ@s, así como su llanto y gritos, pero tenía también un

uso ritual y se ha visto que incluso aprendieron a extraer la morfina del opio,

ya que se han encontrado recipientes con morfina, actualmente todavía activa,

en algunas tumbas.

LITERATURA

"En los campos de Flandes" (1915) es un poema escrito por John McCrae, médico militar y cirujano en los hospitales de campaña de la Primera Guerra Mundial, dedicado a los caídos. Habla del tapiz rojo de amapolas que crecía justamente en los campos donde se enterraban a los soldados que caían.

"En los campos de Flandes" (1915) es un poema escrito por John McCrae, médico militar y cirujano en los hospitales de campaña de la Primera Guerra Mundial, dedicado a los caídos. Habla del tapiz rojo de amapolas que crecía justamente en los campos donde se enterraban a los soldados que caían.

CINE

De las primeras películas que se rodaron a color, no podemos

olvidarnos de un musical de fantasía catalogado “Memoria del Mundo” por la UNESCO: “El Mago de Oz” (1939), de Víctor Fleming.

De las primeras películas que se rodaron a color, no podemos

olvidarnos de un musical de fantasía catalogado “Memoria del Mundo” por la UNESCO: “El Mago de Oz” (1939), de Víctor Fleming.

DANZA

Importancia en el desarrollo humano

La amapola forma parte de

las costumbres en algunos territorios, como símbolo de seres queridos que ya no

están. Así, en la Mancomunidad Británica de Naciones, se celebra desde 1919,

cada 11 de noviembre, el “Día de la Amapola” o “Día del Recuerdo”, precisamente

para traer a la memoria a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Es el poema "En los campos de Flandes" (John McCrae, 1915) el que inspira este día.

También en Macedonia hay cultivos legales y es un modo de ampliar

las capacidades económicas de las familias agricultoras y de desarrollar las

zonas rurales. Además, la población macedonia le da más usos a las plantaciones,

ya que las semillas de adormidera las venden para la preparación de dulces y

para la producción de aceite industrial, diversificando así sus ingresos.

Mirto (Myrtus communis)

" Si la tramuntana s´emborrasca y la Murta fa capell, llaurador, ves-te´n a casa, pica espart y fes cordell".

(Refrán de la zona de Alzira)

Experiencia personal

Por motivos sentimentales bien arraigados, el mirto, mejor dicho, la murta (su nombre en valenciano) la llevo asociada a unas fiestas bien conocidas y de las que disfruté mucho cuando era adolescente (más tarde, mi espíritu crítico les quitó parte de su encanto). Su nombre me retrotrae a un ambiente festivo, familiar, de entrañables recuerdos, añoranza de personas queridas que ya no están, pero a las que hacía partícipe de mi ilusión, momentos emocionantes, divertidos, imborrables, alrededor de la fiesta por excelencia de la ciudad en la que vivo: las Fallas.

Por motivos sentimentales bien arraigados, el mirto, mejor dicho, la murta (su nombre en valenciano) la llevo asociada a unas fiestas bien conocidas y de las que disfruté mucho cuando era adolescente (más tarde, mi espíritu crítico les quitó parte de su encanto). Su nombre me retrotrae a un ambiente festivo, familiar, de entrañables recuerdos, añoranza de personas queridas que ya no están, pero a las que hacía partícipe de mi ilusión, momentos emocionantes, divertidos, imborrables, alrededor de la fiesta por excelencia de la ciudad en la que vivo: las Fallas.

Tengo que reconocer que durante esos años no había visto una planta de mirto en mi vida. Sólo era algo simbólico. Una canción repetida por las bandas de las comisiones falleras a lo largo de mis años de pertenencia como simple “fallera”. Una canción sólo con música, pero de la que todo el mundo sabía la letra, sobre todo, el título, y cuyos primeros acordes emulaban la bella, aunque entonces yo no lo supiera, murta.

Muchos años tuvieron que pasar para que por fin “conociera” el mirto. Y fue gracias a sus llamativas y numerosas flores. Un día, paseando por la Naturaleza, irremediablemente me fijé en ellas y, con mi costumbre de fotografiar e identificar en casa, me encontré luego con la sorpresa. ¡Por fin había conocido la murta! Ahora entendía por qué esa planta era digna de tener una canción propia.

Muchos años tuvieron que pasar para que por fin “conociera” el mirto. Y fue gracias a sus llamativas y numerosas flores. Un día, paseando por la Naturaleza, irremediablemente me fijé en ellas y, con mi costumbre de fotografiar e identificar en casa, me encontré luego con la sorpresa. ¡Por fin había conocido la murta! Ahora entendía por qué esa planta era digna de tener una canción propia. Desde entonces veo el mirto por todas partes, en el monte y en la ciudad, Naturaleza y jardines. Tan frecuente y ni la veía. Bien es verdad que el mirto sin flor puede pasar inadvertido. Sí, es una planta muy tupida, con muchas hojas, relativamente pequeñas y numerosas. Pero puede pasar inadvertida. Sin embargo, cuando florece es como transitar de la noche al día. Su presencia es patente y muy hermosa, nítidamente blanca, con innumerables flores como estrellas, aún más relucientes si te acercas. Te cautiva al instante y por ello, ahora que ya es una vieja amiga, no me canso de mirarla cuando llega la primavera y nos muestra todo su esplendor.

Desde entonces veo el mirto por todas partes, en el monte y en la ciudad, Naturaleza y jardines. Tan frecuente y ni la veía. Bien es verdad que el mirto sin flor puede pasar inadvertido. Sí, es una planta muy tupida, con muchas hojas, relativamente pequeñas y numerosas. Pero puede pasar inadvertida. Sin embargo, cuando florece es como transitar de la noche al día. Su presencia es patente y muy hermosa, nítidamente blanca, con innumerables flores como estrellas, aún más relucientes si te acercas. Te cautiva al instante y por ello, ahora que ya es una vieja amiga, no me canso de mirarla cuando llega la primavera y nos muestra todo su esplendor.Cómo reconocerla

El mirto o arrayán (murta en valenciano) está incluido en el listado de especies protegidas de la Comunidad Valenciana, de forma que no se puede talar, ni desenraizar, aunque sí está permitido coger partes o semillas.

Es un arbusto perenne de aproximadamente 2 metros de altura, aunque a veces supera con diferencia estas dimensiones y puede llegar a parecer un árbol por su porte (hasta 6 metros).

No es selectiva en cuanto al tipo de suelo, por lo que se encuentra tanto en terrenos silíceos como en calcáreos. Requiere que el clima sea suave, aunque sin excesivo calor, y cierta humedad, por lo que suele encontrarse cerca de cauces de agua (si el clima es seco), pero también en coscojares, encinares y, sobre todo, alcornocales. Vive mejor a baja altitud o bien en la zona de solana si está a mayor altura. Tiene una gran biomasa radical y rebrota con fuerza tras la poda.

Aunque es una planta aromática, por sus flores y hojas, nos va a ser más fácil reconocerla por su aspecto, sobre todo por sus flores, aunque también son peculiares la forma y consistencia de las hojas y su disposición. Sus características más determinantes son:

§ Familia Mirtáceas

§Flores aisladas con largo pedúnculo

§Flores pentámeras con corola de 5 pétalos blancos y cáliz de 5 sépalos verdes

§Androceo con numerosos estambres de filamentos largos y blancos y anteras amarillas

§Gineceo con ovario ínfero (por debajo de la flor) y con 1 estilo largo

§Hojas opuestas, coriáceas, de color verde oscuro, brillantes, ovaladas y acuminadas. Follaje denso.

§Fruto en baya de color azul oscuro, comestible, con 5 dientes en el extremo que son los restos del cáliz

|

| Flores pentámeras con largo pedúnculo |

|

| Estambres muy numerosos que sobresalen de la flor |

|

| Hojas opuestas muy apretadas |

|

| Bayas con restos de los 5 sépalos del cáliz |

Propiedades medicinales y otros usos

USOS MEDICINALES

Los principios activos del mirto se encuentran fundamentalmente en las hojas, cuya composición principal es en aceites esenciales. Por vía interna las esencias son las que le proporcionan su acción ANTITUSÍGENA, ANTISÉPTICA y fuertemente ANTIBACTERIANA para tratar las infecciones de las vías respiratorias. Los aceites esenciales también tienen, en general, acción ANTIESPASMÓDICA y conjuntamente con la de los floroglucinoles (en menor proporción) disminuyen los espasmos y el dolor en las cistitis y prostatitis.

Los taninos tienen distintas acciones terapéuticas que actúan mediante diferentes vías de administración. Por vía interna, su poder ASTRINGENTE se utiliza para combatir la diarrea inflamatoria, ya que forman una capa protectora sobre las paredes del intestino, desinflamándolo, lo que facilita la reabsorción de líquidos desde el bolo fecal (a través de las paredes intestinales) hacia el torrente sanguíneo, haciendo el bolo más consistente.

Por otro lado, su uso tópico es como CICATRIZANTE para heridas debido también a su acción astringente, que precipita las proteínas de la zona dañada y recupera el epitelio. En el caso de hemorroides, la coagulación proteica que causan los taninos forma una capa protectora que reduce la inflamación. En ambos casos ejercen, además, una acción ANTIINFECCIOSA porque igualmente precipitan las proteínas de las posibles bacterias que acudan a la zona.

OTROS USOS

De los muchos usos del mirto además del medicinal, podemos citar su presencia en la COCINA, siendo protagonista de preparados como la mermelada de mirto o el licor de mirto, para cuya obtención se utilizan las bayas. Pero también se usan las ramas para aromatizar comidas antes de cocinarlas o bien la madera de mirto como base para ahumados, lo que les da un sabor característico a los platos.

En cuanto al licor de mirto, también llamado“Mirto de Cerdeña”, es un vino artesanal elaborado en las islas de Cerdeña y Córcega desde hace siglos, obtenido por maceración hidroalcohólica de las bayas de mirto. Para su preparación se mezclan las bayas con agua, alcohol etílico, azúcar y miel y una vez terminada la maceración, se toma bien frío.

La PERFUMERÍA es otra de sus aplicaciones, sobre todo en la zona mediterránea, desde la antigua Grecia y luego en la civilización árabe. Hay que recordar que “mirto” viene del vocablo griego “myrtos”, que significa perfume y “arrayán” viene de “ar-rahiam”, que significa aromático en árabe. El intenso aroma procede, fundamentalmente, de sus hojas y flores, de las que se obtuvo, ya en el siglo XVI, por destilación, una parte de esencia de mirto y otra parte, la llamada “Agua de Ángel” o “Agua de Mirto”, que es el hidrolato resultante.

La PERFUMERÍA es otra de sus aplicaciones, sobre todo en la zona mediterránea, desde la antigua Grecia y luego en la civilización árabe. Hay que recordar que “mirto” viene del vocablo griego “myrtos”, que significa perfume y “arrayán” viene de “ar-rahiam”, que significa aromático en árabe. El intenso aroma procede, fundamentalmente, de sus hojas y flores, de las que se obtuvo, ya en el siglo XVI, por destilación, una parte de esencia de mirto y otra parte, la llamada “Agua de Ángel” o “Agua de Mirto”, que es el hidrolato resultante.

Mucho antes, el historiador y naturalista romano Plinio El Viejo (23 d.C.), hablaba ya en su “Historia Naturalis” de los ungüentos elaborados a base de plantas, entre ellos, el compuesto por mirto, cálamo, ciprés, mastic (resina de lentisco) y cáscara de granada. También los árabes, aparte del uso cotidiano para cuidar la belleza, utilizaban el mirto en sus honras fúnebres, limpiando con su esencia el cuerpo de los difuntos. Estos son precedentes de los perfumes a base de mirto, que actualmente continúan fabricándose por parte de marcas comerciales muy conocidas.

|

| Patio de los Arrayanes |

Como ORNAMENTAL, el arrayán se ha usado tanto en jardinería, como en aderezos personales. El mirto era una de las plantas preferidas por los árabes para sus parterres, normalmente plantado como seto, apareciendo en muchos jardines hispanoárabes, como los de la Alhambra de Granada, en cuyo Patio de los Arrayanes hay dos setos de mirto bordeando la alberca.

Con respecto a los adornos personales, desde la antigua Grecia se elaboraban coronas hechas de hojas de mirto con distintos fines. Unas veces eran destinadas a atletas que conseguían victorias en competiciones no violentas, como los Juegos Olímpicos. En otras ocasiones eran el adorno de los novios en su banquete de bodas (también costumbre en la antigua Roma). En la actualidad, el mirto es un símbolo que está presente en la tradición de la monarquía británica desde 1858, de forma que las ceremonias nupciales de la “familia real” incluyen un ramito de mirto que lleva la novia junto con su ramo, como símbolo de amor. Y en algunos países mediterráneos los recién casados portan una corona de mirto, olivo y laurel, en señal de buena suerte. Pero también se ha usado esta especie en los rituales funerarios árabes, cubriendo los muertos con ramas de arrayán para que puedan obtener la bendición de su dios.

Otro uso que se le dio en la antigüedad fue el CURTIDO de pieles de animales. Así, en el Egipto de los faraones, se utilizaban las hojas de mirto para curtir las pieles de los animales. Esto se debía, como ahora sabemos, a las propiedades astringentes de sus taninos, que unen las proteínas de colágeno de la piel, haciéndola incorruptible. Usaban los tallos y las hojas en una de las fases de curtido para fabricar artesanalmente ropa y calzado.

También curioso era su uso entre los árabes como colorante para TINCIÓN del cabello. Las mujeres, en los baños públicos, embadurnaban su cabeza con un preparado elaborado por cocción de bayas de mirto, que ennegrecía el pelo, disimulando las canas.También se usaban las hojas y ramas

tiernas picadas y hervidas para teñir la lana.

Por último, también ha sido muy apreciada su MADERA por parte de ebanistas, debido a su dureza, y como fuente de carbón vegetal.

Artes...

El mirto ha sido protagonista secundario en muchos cuadros gracias a su ancestral relación con la diosa del amor y la belleza, Afrodita en la Antigua Grecia y Venus en Roma. Era su planta sagrada.

Así se encuentran representaciones de esta deidad realizadas por grandes pintores de la antigüedad, como es el caso de la obra “El Nacimiento de Venus” (1484/85), de Sandro Boticelli (1445-1510). En ella, a la derecha de Venus, aparece la Hora de la Primavera (diosa de esa estación, hija de Zeus y Temis), que lleva una guirnalda de mirto alrededor de su cuello y sobre sus hombros, como símbolo del amor, en referencia a Venus, de la cual era su asistente.

|

| El Nacimiento de Venus (Boticelli, 1484-1485) |

También en otro cuadro de Boticelli vemos asociada a Venus con idéntica especie vegetal. Así, en “La Primavera” (1482), de entre toda la flora de la exuberante estación encontramos un arbusto de mirto de gran tamaño justo detrás de la diosa, que ocupa la parte central de la obra. La belleza doblemente representada, en forma de deidad y de planta. Ubicada a la derecha el pintor nos muestra a Flora, la ninfa convertida en deidad de las flores, que además de las muchas flores de su vestimenta y tocado, lleva una corona de mirto alrededor de su cuello.

|

| La Primavera (Boticelli, 1482) |

Unos cuantos siglos después, el pintor ruso Orest Adamovich Kiprensky (1782-1836), especialista en retratos, también inmortalizó el arrayán en su óleo “Gitana con una rama de mirto en la mano” (1819).

|

| Gitana con una rama de mirto (Kiprensky, 1819) |

POESÍA

Ya en sus Bucólicas, el poeta

romano Virgilio (70-19) a.C. admira el mirto y sus bondades. En

la segunda de las diez églogas (conjunto de versos de poesía pastoril) que

componen el poema, el pastor Coridón, enamorado del joven y bello Alexis, pero sin esperanza,

se lamenta y busca la forma de atraer a su amado con los aromas de diversas

plantas, entre ellas el mirto, exclamando:

“¡Oh

laureles y mirtos vecinos!, también os voy a cortar

porque,

juntos, soléis mezclar vuestros suaves olores”.

En la égloga siete (o Bucólica 7), entre

la alternancia del diálogo entre Tirsis, pastor de ovejas, y Coridón, pastor de

cabras, este último alude al mirto ligándolo con la diosa Venus y comparándolo

con otros árboles en base a la preferencia de las figuras mitológicas Febo

(Apolo), Filis (nuera de Teseo), Alcides (hijo de Zeus) y Baco (dios del vino):

“El álamo

es el árbol preferido de Alcides; la vid, el de Baco;

el mirto,

el de la bella Venus; el laurel, propio de Febo.

Filis ama

los avellanos; y mientras Filis los ame,

ni el

mirto ni el laurel de Febo aventajarán a los avellanos”.

Al ser el

arrayán una planta muy apreciada por los árabes, estaba presente en distintas

facetas de su vida y además de darle protagonismo en los jardines de al-Andalus,

la reflejaron en sus poemas.

“Las ramas

del arrayán

Se

columpian sin descanso,

Y del

licor de las copas

Les place

el aroma grato:

A etíopes

se asemejan

De vestido

rojo ornados

Van a un

tiempo caminando”

También el

poeta Ibn Jafaya (1058-1138), nacido en Alzira, nos dejó sus versos sobre la permanente

presencia del mirto en los jardines:

“Yo enamoro a este jardín donde la margarita es la

sonrisa,

el mirto, los bucles, y la violeta, el lunar”

|

| Mirto florido |

MÚSICA

Al principio de este repaso por la vida

y obras del mirto, expuse mi experiencia inicial con él, que fue, precisamente,

una experiencia musical. La canción a la que me refería entonces es un pasodoble

genuinamente valenciano, titulado “L´entrá de la murta” (1903),

La música fue compuesta por el valenciano

Salvador Giner (1832-1911) y la letra por el poeta también valenciano Ramón

Andrés Cabrelles (1869-1957), ámbos importantes exponentes de la cultura

valenciana. La entrada de la murta (mirto), hace referencia a una costumbre muy

arraigada en algunas celebraciones de llevar mirto en un carro y repartirlo para

la fiesta y parece que la inspiración le llegó a Giner al presenciar una de

estas “entrás”.

CULTURA

|

| Cartel de Sa Fira |

El mirto forma parte de muchas tradiciones a lo largo de nuestro territorio, en una mezcla de rito religioso y pagano. A veces, es la comparsa de un acto principal. En otras ocasiones, adquiere un protagonismo claro.

Este es el caso de un evento que tiene lugar en una pequeña población del interior de Mallorca llamada Selva. Allí se celebra desde hace más de 20 años “Sa Fira de Ses Herbes” (La Feria de las Hierbas).

|

| Taller de manualidades |

A pesar del genérico nombre, es un acontecimiento en el que el mirto tiene un papel destacado. Durante varios días del mes de junio, y siempre con las hierbas como foco principal, se realizan talleres de manualidades, talleres culinarios con hierbas, charlas, concursos, pasacalles con personajes de “rondalles” (dimonis y gigantes), exposición y venta de productos vegetales.

Pero los dos actos emblemáticos, en los que el mirto hace su presencia patente son:

o la “Procesión del mirto”, con previa salida matutina a la Serra de Tramuntana (donde está ubicada Selva) a hacer la recolección del mirto, con el que luego se engalana la plaza y la escalinata de la iglesia. Los carros que entran al pueblo y hacen el recorrido por sus calles (la procesión) hasta llegar a la plaza Mayor.

o La elaboración del “Agua de mirto” por destilación, de forma artesanal, mediante un alambique antiguo. Tiene lugar en la plaza Mayor, después de la llegada de los carros de mirto, y es el acto estelar de Sa Fira.

|

| Alambique en la plaza Mayor |

En otra población de la isla, Sa

Pobla, por las Fiestas de Sant Antoni, en enero, hacen recolección de

mirto y lo trenzan formando unas largas tiras llamadas “rests”. Esta

costumbre se lleva haciendo hace más de seis décadas. Se decora la Plaza de la

Iglesia durante las fiestas, para que tenga un buen aroma.

Y para terminar, no es posible que,

después de hablar del pasodoble de la murta, deje sin exponer el acto que

precisamente dio origen al mismo y las fiestas que lo engloban.

En muchas localidades valencianas

celebraban sus festividades adornando las calles o el suelo con ramas de murta.

Igual que en Selva, salían a los montes cercanos a recoger la murta en carros, posteriormente

en camiones. Es lo que se ha llamado “L´Enramada de la murta”. Luego se

repartía a la gente por las calles.

En la actualidad, son muchos menos los

pueblos que conservan esta costumbre porque el mirto es ahora una especie protegida,

pero aún la siguen poblaciones como Segorbe, Gandía, Xeraco, Alfafar, entre

otras.

En Valencia, previamente a la

procesión del Corpus Christi, en junio, se cubre el suelo de ramas de mirto, de

forma que al pisarlo se desprende un típico y agradable aroma que perfuma el ambiente.

...

Adivinanza

"Junto a una diosa me admiran

Blanco, azul y verde me pintan

Con ellos a tres sentidos se invita

Mientras mi jardín visitan".

Blanco, azul y verde me pintan

Con ellos a tres sentidos se invita

Mientras mi jardín visitan".

Bibliografía

Charco, J., Mateo, G. y Serra, L. (2014). Árboles y arbustos autóctonos de la Comunidad Valenciana. Valencia, Centro de Investigaciones Ambientales del mediterráneo (CIAMED).

Fitoterapia.net (s.f.). Consultada en

Blasco, P., Marco, I. y Ródenas, R. (7 de mayo de 2013). Por Amor al Arte "entrada en blog". Consultado en

Picasso Muñoz, J. (2004). Virgilio. Bucólicas y Geórgicas. Lima, Universidad Católica Sedes Sapientae (UCSS). Consultado en

Abderrahman Jah, Ch. (27 de julio de 2002). El Comercio en Al-Andalus. Fundación de Cultura Islámica (FCI). Consultado en

MAYO 2020

Diente de león (Taraxacum officinale)

"Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad".(Antoine de Saint - Exupéry)

Experiencia... no personal

En esta ocasión, no me une al diente de león un recuerdo especial, ya que sólo lo he tenido presente como objeto de identificación botánica. Pero sí voy a comentar una experiencia común a muchas personas a lo largo de la geografía planetaria y que tiene mucho que ver con los sueños o con las necesidades.

|

| Diente de león (frutos) |

Es práctica común, de niñ@s y mayores, un@s por su curiosidad y otr@s por emociones personales, soplar la cabezuela y ver cómo se diseminan los aquenios y flotan en el aire gracias a los vilanos. Si l@s niñ@s lanzan al aire de un soplido estas llamadas “brujas”, “panaderos” o “abuelitos” y observando y siguiendo su vuelo se divierten, las personas ya adultas piensan un deseo mientras soplan y dispersan los aquenios voladores, esperando ver pronto su sueño cumplido. Así, en primavera, el aire se llena de sueños y esperanzas de verlos hechos realidad.

No en vano, es una costumbre tan extendida que, en la primavera de 2019, en Los Ángeles (California), el colectivo de arte anónimo “The Art Department” realizó una “performance” llamada “Dandelions” (“dientes de león”). En ella, l@s visitantes toman una cabezuela y soplan sobre ella hacia unos tubos recolectores de semillas, habiendo escrito previamente en un papel su deseo. Todo ello enmarcado en un decorado de fantasía en el que emplead@s, distribuid@s en distintas salas, trabajan frenéticamente las 24 horas del día para clasificar esos deseos y hacer que se cumplan, incluso los de aquellas personas que ya han abandonado su sueño.

Cómo reconocerla

Esta planta del mes, de hábitat ruderal o arvense (terrenos alterados, bordes de caminos), como todas las de su extensísima Familia, no es tan fácil de diferenciar si sólo nos fijamos en la flor, en la inflorescencia o en las hojas. De hecho, hay muchas especies con una inflorescencia muy parecida y también con hojas similares, algunas conocidas como “falsos dientes de león”. Únicamente la observación conjunta de sus caracteres morfológicos nos confirmarán la especie y, por lo tanto, sus propiedades.

| Capítulo |

| Cipsela |

§ Familia Asteráceas (Compuestas) (flores dispuestas en capítulo rodeado de un involucro de brácteas).

§ Inflorescencia en capítulo formado por flores amarillas liguladas.

§ 5 estambres formando un tubo que rodea al estilo.

§ 2 estigmas

§ Brácteas en 2 filas. Las inferiores dobladas hacia el suelo.

§ Hojas runcinadas (con lóbulos triangulares de margen dentado) situadas en roseta basal.

§ Un solo escapo floral (tallo único con un solo capítulo)

§ Fruto en cipsela: aquenio seguido de una prolongación (pico) largo y del que surgen numerosos pelos lisos que forman el vilano.

§ Tiene látex en hojas, tallos y raíces.

§ Sinónimos: Taraxacum vulgare, Taraxacum dens-leonis, Taraxacum columnare.

|

| Flores liguladas |

|

| Hojas runcinadas |

Propiedades medicinales y otros usos

La acción más conocida del diente de león es la DIURÉTICA, sobre todo de las hojas, aunque también de la raíz. Los principios activos responsables son las sales de potasio, los ácidos fenólicos (ác. caféico, ác. clorogénico) y la inulina, en el caso de la raíz. No están en gran cantidad durante la mayor parte del año, pero en otoño la concentración de inulina se multiplica por 20, por lo que su acción se vuelve muy potente. En las hojas la acción diurética se debe, fundamentalmente, a las sales de potasio, que están en elevada concentración, y a los flavonoides.

Por esta propiedad, el diente de león se utiliza en todas aquellas dolencias en las que se necesita perder líquidos excesivamente retenidos, ya sea por existencia de edemas de distinto origen o por hipertensión arterial. O bien porque se necesita activar la función renal para depurar la sangre, como en el caso de cistitis y uretritis.

Esta planta también es APERITIVA (aumenta el apetito), EUPÉPTICA (favorece la digestión), COLERÉTICA (aumenta la producción de bilis por parte de la vesícula biliar) y COLAGOGA (favorece el paso de la bilis desde la vesícula hasta el intestino delgado), debido a las lactonas sesquiterpénicas (principios amargos), que se encuentran principalmente en la raíz. Por ello, se usa en casos de inapetencia, dispepsia (indigestión), hipoacidez gástrica e “hígado perezoso”.

Según algunos estudios recientes, parece que también tiene actividad ANTIINFLAMATORIA debida a las lactonas y a los flavonoides e HIPOCOLESTEROLEMIANTE (disminuye el colesterol), debida a los fitosteroles, lo que podría ser útil en la arterioesclerosis, para disminuir las placas de ateroma (colesterol) que estrechan los vasos sanguíneos y dificultan la circulación.

Pero el diente de león también es apreciado por sus valores culinarios, por ejemplo, utilizando sus hojas tiernas y sus pétalos para ensalada. Con las flores frescas se puede hacer mermelada, incluso se hace vino fermentando el jugo de los pétalos con jugo de naranja, agua, levadura y azúcar.

|

| Dandelion and burdock |

El diente de león se ha utilizado, además, como sucedáneo del café. Así, en el municipio de Cumbal, en el Departamento de Nariño (Colombia), viven comunidades indígenas que practican la medicina tradicional utilizando las malezas de su entorno, entre ellas el diente de león. Antes usaban esta planta por sus propiedades medicinales, pero descubrieron que su raíz tenía un aroma similar al del café, por lo que decidieron aprovecharla como sustituto. Ahora cosechan las raíces, las pican y las secan a 45 grados y luego las tuestan a 150 grados durante 30 minutos. Con este proceso se conserva su aroma, color y sabor semejantes al café, manteniendo, además, sus propiedades medicinales. Por ello, ahora también cultivan la planta y se benefician de ella en sus diversos aspectos.

Más curioso es aún el uso de esta planta en la fabricación del caucho. Hasta ahora éste se obtenía del látex del árbol Hevea brasiliensis, originario de la cuenca del Amazonas, pero cultivado en el sudeste asiático. El caucho es usado en la industria del automóvil de todo el mundo para la obtención de neumáticos, pero con producción centralizada en Asia, lo que implica grandes desplazamientos desde las plantaciones. Por otro lado, esa concentración en Asia para el abastecimiento mundial está eliminando la vegetación autóctona y deforestando el territorio.

Hace unos años se empezó a estudiar una alternativa con el látex de la raíz de diente de león. La ventaja con esta especie es que crece en cualquier parte del mundo de forma natural y no requiere suelos ricos en nutrientes. Esto evita la concentración de las plantaciones (grandes desplazamientos) y el agotamiento o pérdida de terreno y de especies autóctonas. Parece que en pocos años se podrá comercializar el caucho de diente de león, denominado "taraxagum", empezando por su uso en bicicletas y siguiendo con coches y camiones.

Hace unos años se empezó a estudiar una alternativa con el látex de la raíz de diente de león. La ventaja con esta especie es que crece en cualquier parte del mundo de forma natural y no requiere suelos ricos en nutrientes. Esto evita la concentración de las plantaciones (grandes desplazamientos) y el agotamiento o pérdida de terreno y de especies autóctonas. Parece que en pocos años se podrá comercializar el caucho de diente de león, denominado "taraxagum", empezando por su uso en bicicletas y siguiendo con coches y camiones.

De historia y de leyendas

La especie Taraxacum officinale, si bien aún sin este nombre, era conocida desde la Antigua Grecia, tanto como comestible, como por su poder curativo. Desde esa época, se han encontrado referencias en distintas obras de numerosos autores.

HIPÓCRATES (s. V a.C.): médico griego que inició su “Colección Hipocrática”, continuada durante varios siglos. Propuso la Teoría de los 4 humores, en la que el cuerpo estaría compuesto por sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Estos humores, a su vez, los asociaba a 4 cualidades: frio, caliente, seco y húmedo. Así, la sangre era caliente y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis negra fría y seca y la flema fría y húmeda. Esas mismas cualidades que estaban también en el ambiente y en los alimentos, hacían que éstos influyeran en los humores.

HIPÓCRATES (s. V a.C.): médico griego que inició su “Colección Hipocrática”, continuada durante varios siglos. Propuso la Teoría de los 4 humores, en la que el cuerpo estaría compuesto por sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Estos humores, a su vez, los asociaba a 4 cualidades: frio, caliente, seco y húmedo. Así, la sangre era caliente y húmeda, la bilis amarilla caliente y seca, la bilis negra fría y seca y la flema fría y húmeda. Esas mismas cualidades que estaban también en el ambiente y en los alimentos, hacían que éstos influyeran en los humores.

Consideraba, pues, que la enfermedad estaba causada por un desequilibrio entre los humores, de origen externo, con lo que el tratamiento debía ir enfocado a revertir la cualidad que los alteraba, practicando el “Tratamiento por Contrarios”. Con esta premisa, a lo largo de los siguientes siglos se consideró que el diente de león, al ser una planta húmeda y fría, servía para tratar las enfermedades calientes y secas, como ardor de estómago, erupción cutánea y enfermedades que se dan más en veranos secos.

A partir de esta teoría Hipócrates definió 4 temperamentos, según el predominio de los distintos humores en el cuerpo: flemático (flema), colérico (bilis amarilla), sanguíneo (sangre) y melancólico (bilis negra), de forma que el diente de león sería la planta adecuada para tratar los excesos del temperamento colérico.

TEOFRASTO (s. III a.C.): botánico y filósofo griego, escribió “Historia Plantarum”, una obra de 9 volúmenes con más de 400 plantas. Entre ellas describió el diente de león como hierba comestible, pero la consideró una planta demasiado amarga para ser apreciada en la cocina.

DIOSCÓRIDES (s. I d.C.): médico, farmacólogo y botánico griego. En “Sobre la Materia Médica”, con aproximadamente 700 plantas medicinales, consideró el diente de león como una planta “fría” y la describió como una “endivia” salvaje (silvestre), buena para el estómago porque “templa el encendimiento”. Habla de que toda la planta junto con la raíz es útil para aplicar a picaduras de alacrán (seguramente por su acción antiinflamatoria, como sabemos ahora).

DIOSCÓRIDES (s. I d.C.): médico, farmacólogo y botánico griego. En “Sobre la Materia Médica”, con aproximadamente 700 plantas medicinales, consideró el diente de león como una planta “fría” y la describió como una “endivia” salvaje (silvestre), buena para el estómago porque “templa el encendimiento”. Habla de que toda la planta junto con la raíz es útil para aplicar a picaduras de alacrán (seguramente por su acción antiinflamatoria, como sabemos ahora).

AVICENA (s. XI d.C.): médico y filósofo de la Edad Media en Oriente, fue quien le dio nombre en latín al hasta ese momento denominado diente de león, pasando a ser Taraxacum. En su obra “Canon Medicinae”, Avicena describe el diente de león y se refiere a su uso como estimulador de la producción de bilis y de orina.

PARACELSO (s. XV): médico, astrólogo y alquimista europeo, escribe su “Botánica Oculta: las plantas mágicas”. En ella incluye un diccionario con propiedades de plantas medicinales, como el diente de león, y sus usos. Aplicando su “Principio de Analogía” para el tratamiento de enfermedades (al contrario de Hipócrates) considera que hay que utilizar plantas medicinales que tengan similitudes con el órgano enfermo, ya sea por la forma, el color u otra característica. Por ello trata las enfermedades de la bilis amarilla con diente de león, debido al color amarillo de sus pétalos.

PARACELSO (s. XV): médico, astrólogo y alquimista europeo, escribe su “Botánica Oculta: las plantas mágicas”. En ella incluye un diccionario con propiedades de plantas medicinales, como el diente de león, y sus usos. Aplicando su “Principio de Analogía” para el tratamiento de enfermedades (al contrario de Hipócrates) considera que hay que utilizar plantas medicinales que tengan similitudes con el órgano enfermo, ya sea por la forma, el color u otra característica. Por ello trata las enfermedades de la bilis amarilla con diente de león, debido al color amarillo de sus pétalos.

FONT-QUER (s. XX): botánico, farmacéutico y químico español, hizo una revisión de la obra de Dioscórides en su “Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado”. Explica con detalle el diente de león y le atribuye propiedades diuréticas que depuran la sangre, especialmente ingerido en crudo. También habla, como novedad, de la importancia del látex de la raíz para la obtención de caucho.

Pasando a otro terreno, a veces entre la realidad y la fantasía, nos han llegado algunas afirmaciones que, muchas veces, expresan más un deseo, un sueño, que una realidad.

Pietro Andrea Mattioli, fue un médico y naturalista italiano del s. XVI, muy interesado en la Botánica. Revisó la obra “Sobre Materia Médica”, de Dioscórides, y la difundió por Europa. Hasta aquí todo es real. Pero lo que ya pertenece al reino de las leyendas es la frase que se le atribuye sobre las bondades del diente de león:

“Los magos dicen que, si una persona se frota con diente de león, será bien recibida en cualquier parte y obtendrá lo que desee”.

Pero no es la única profecía asociada al diente de león porque, entre otros, nos han llegado estos futuribles:

“Si las doncellas soplan sobre la cabezuela con semillas del diente de león, el número de semillas que quedan indicará cuántos hijos tendrá cuando se case”.

“Al soplar la cabeza de las semillas del diente de león, las semillas que permanezcan indicarán los años que la persona vivirá”. (Un poco desesperanzador, supongo).

Por no detenerme en las múltiples leyendas que la rodean, como la de que los pétalos del diente de león son hadas disfrazadas para protegerse de los seres dañinos, o la que cuenta cómo los duendes del bosque convirtieron las monedas de oro de un viejo avaro en flores de diente de león para que los pobres pudieran disfrutar de ellas, y algunas más…

Artes...

PINTURA

Hay una leyenda, “Tristán e Isolda”, de origen celta, aunque desarrollada en la Bretaña del Rey Arturo y cuyos primeros vestigios escritos datan del s. XII. Cuenta el amor entre un caballero de la mesa Redonda (Tristán) y una princesa irlandesa (Isolda). Es un amor inevitable e imposible porque la princesa es la prometida del Rey. El final es la tragedia de las dos muertes.

Precisamente es la muerte de esos amantes lo que representa el pintor español Salvador Dalí (1904 – 1989) en su obra pintada sobre el telón de la Ópera de Nueva York, hecho expresamente para la representación de ballet “Mad Tristan”, en 1944, basada en la leyenda de los amantes.

|

| Tristán e Isolda (Dalí, 1944) |

Dalí muestra cómo los protagonistas se van transformando en objetos y plantas a medida que mueren, pudiendo observar claramente cómo la cara de Isolda se ha convertido justamente en una cabezuela de diente de león.

ESCULTURA

Hay una manifestación artística extremadamente curiosa que utiliza las cabezuelas de semillas del diente de león para hacer una serie de figuras que se mantienen flotando, pegadas unas a otras, haciendo equilibrios imposibles. Son microesculturas realizadas por la artista japonesa (euglena), cuyo nombre lleva los paréntesis incluidos. La exposición las muestra en su diversidad de composiciones y en su pequeño balanceo, producido por la perturbación que causa el simple movimiento de la gente que la visita. Un "microarte" muy original.

LITERATURA

También para públicos de poca edad, aunque no tan infantiles como en el caso anterior, “Diente de león” (Mónica Rodríguez, 2011) nos cuenta cómo las palabras de su libro, al igual que las semillas de diente de león, pretender volar hasta el corazón de quien lo lee.

También para públicos de poca edad, aunque no tan infantiles como en el caso anterior, “Diente de león” (Mónica Rodríguez, 2011) nos cuenta cómo las palabras de su libro, al igual que las semillas de diente de león, pretender volar hasta el corazón de quien lo lee.

Ya para el público adulto, “Como diente de león” (Pilar Fernández Senac, 2016) habla de la similitud con esta planta de la mujer protagonista, expuesta a circunstancias adversas que la anclan y le impiden "volar".

Ya para el público adulto, “Como diente de león” (Pilar Fernández Senac, 2016) habla de la similitud con esta planta de la mujer protagonista, expuesta a circunstancias adversas que la anclan y le impiden "volar".

Hay una manifestación artística extremadamente curiosa que utiliza las cabezuelas de semillas del diente de león para hacer una serie de figuras que se mantienen flotando, pegadas unas a otras, haciendo equilibrios imposibles. Son microesculturas realizadas por la artista japonesa (euglena), cuyo nombre lleva los paréntesis incluidos. La exposición las muestra en su diversidad de composiciones y en su pequeño balanceo, producido por la perturbación que causa el simple movimiento de la gente que la visita. Un "microarte" muy original.

LITERATURA

Esta planta, como decía al principio, atrae a pequeñ@s y a mayores, tanto por su belleza y fugacidad, como por lo que representa de ilusiones y fantasías. No es de extrañar, pues, que se hayan escrito historias referidas a ellas.

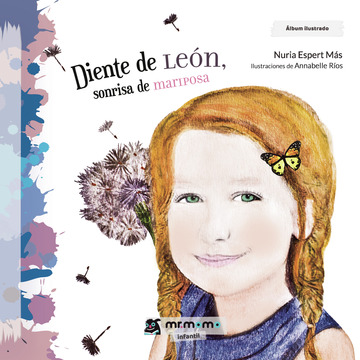

En literatura infantil, la historia “Diente de león, sonrisa de mariposa” (Nuria Espert Más, 2018), tiene como protagonistas 3 semillas de diente de león que buscan atrapar el viento y llevar los 3 deseos que una niña depositó en ellas al soplarlas.

“Suavemente sopló y al cerrar los ojos

con ellas escaparon tres deseos

de su corazón”.

También para públicos de poca edad, aunque no tan infantiles como en el caso anterior, “Diente de león” (Mónica Rodríguez, 2011) nos cuenta cómo las palabras de su libro, al igual que las semillas de diente de león, pretender volar hasta el corazón de quien lo lee.

También para públicos de poca edad, aunque no tan infantiles como en el caso anterior, “Diente de león” (Mónica Rodríguez, 2011) nos cuenta cómo las palabras de su libro, al igual que las semillas de diente de león, pretender volar hasta el corazón de quien lo lee.

“Las palabras son como los dientes de león. Vuelan y, a veces, sólo a veces, caen en los corazones y los siembran”.

Ya para el público adulto, “Como diente de león” (Pilar Fernández Senac, 2016) habla de la similitud con esta planta de la mujer protagonista, expuesta a circunstancias adversas que la anclan y le impiden "volar".

Ya para el público adulto, “Como diente de león” (Pilar Fernández Senac, 2016) habla de la similitud con esta planta de la mujer protagonista, expuesta a circunstancias adversas que la anclan y le impiden "volar".

“Los dientes de león son trocitos de nubes que han echado raíces porque tienen miedo a volar”.

Pisando el suelo, elevando el vuelo..

Diente de león…esa planta “todoterreno” que abarca lo real, lo tangible, y lo irreal, lo inalcanzable, pasando por lo soñado, lo posible…probable o improbable, pero deseado. Pisa el suelo y se eleva hacia el cielo.

Pisa el suelo. Nunca mejor dicho. Pisa literalmente el suelo extendiendo su cabello dorado y sus barbas blancas por todo el mundo; no es exigente, cualquier lugar del planeta le sirve. Pisa literalmente el suelo cuando corre, formando parte de los neumáticos, con los vehículos que nos mueven de un lado a otro. Pisa el suelo figuradamente, para atarnos a la realidad de los achaques del cuerpo, contribuyendo a curar nuestras dolencias físicas. También a las necesidades de nuestro cuerpo cuando la añadimos a nuestro plato. Diente de león para nuestra supervivencia física.

Se eleva hacia el cielo, literalmente, con el vuelo perfecto de sus vilanos. Un vuelo tan único y espectacular que hasta es objeto de investigaciones académicas. Y con él, figuradamente, se alzan nuestros sueños, esperanzas, anhelos. ¿Qué sería de la persona sin sueños por delante? Hace volar nuestra imaginación cuando se hace protagonista de las ricas manifestaciones artísticas. Soñamos, volamos. Diente de león para nuestra supervivencia anímica.

Nos acompaña con su presencia y sus bondades, caminó con nuestr@s antepasad@s y caminará con nuestr@s descendientes, aquí cerca, lejos, en todas partes. Ubicua y atemporal. Salud, bienestar, cultura…

¿Cómo resistirse a una planta a la vez tan terrena y tan espiritual?

...

Adivinanza

"Tengo dientes verdes y cabellos rubios, pero si envejezco, de algodón me cubro".

Bibliografía

Muñoz Guiracocha, J.C. (2014). Estudio bibliográfico de las propiedades medicinales y nutricionales del diente de león. Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Consultado en

Carretero, Accame, M.E. Plantas medicinales en el tratamiento de alteraciones hepatobiliares (VII). Universidad Complutense de Madrid. Consultado en

Assessment report on Taraxacum officinale Weber ex Wigg., radix cum herba (2009). Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Medicine Agency. Consultado en

Hetchman, L. (2012). Clinical Naturopathic Medicine. Sidney, Ediciones Elsevier. Consultado en

Suárez de Ribera, F. (1733). Pedacio Dioscórides Anazarbeo, anotado por el doctor Andrés Laguna. Tomo Primero. Madrid. Consultado en

Rusd, I. Traducción de Vázquez de Benito, M.C. (1987). La medicina de Averroes: comentarios a Galeno. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. Consultado en

ABRIL 2020

Maíz (Zea mays)

|

| Exposición de maíz. Museo de la Vida Campesina, Cooperativa Cauqueva (Jujuy) |

“Somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo camino”. (Serafín Thaayrohyadi)

Una experiencia personal

Pensar en la palabra “maíz” me lleva

obligatoriamente a su papel como planta comestible, primero en su faceta de aperitivo

caprichoso y después en su aspecto culinario.

Siempre he sido una gran aficionada al

aperitivo de maíz, desde pequeñita. Al trasladarme desde las islas a Valencia

seguí en ello, aunque al principio me costó un poco darme a entender, ya que

cuando pedía “maíz tostado” me miraban con cara de ¿¿??. ¡Y eso que en muchas

bolsitas lo ponía! Con los años y con paciencia por ambas partes conseguí que

me dieran mis muy deseados y aquí llamados “kikos” sin cambiar el nombre y sin

vacilaciones.

Me convertí en una experta en su

sabor, olor, textura. Demasiado tostados, demasiado huecos, muy pasados,

demasiado duros, muy salados…Nunca olvidaré un kiosko de la avenida Santos

Justo y Pastor. Allí encontré los maíces más ricos de toda mi vida. Comprados a

peso. Con tanta frecuencia iba a comprarlos y durante tanto tiempo que quien me

los vendía me dijo un día afablemente: “¡Se te va a hacer cara de gallina!”. Y

no, no se me hizo, creo…pero la frase se me quedó grabada en la memoria. Y no

he vuelto a probar otro maíz igual.

Me convertí en una experta en su

sabor, olor, textura. Demasiado tostados, demasiado huecos, muy pasados,

demasiado duros, muy salados…Nunca olvidaré un kiosko de la avenida Santos

Justo y Pastor. Allí encontré los maíces más ricos de toda mi vida. Comprados a

peso. Con tanta frecuencia iba a comprarlos y durante tanto tiempo que quien me

los vendía me dijo un día afablemente: “¡Se te va a hacer cara de gallina!”. Y

no, no se me hizo, creo…pero la frase se me quedó grabada en la memoria. Y no

he vuelto a probar otro maíz igual.

Mi otro recuerdo, bastante más cercano en

el tiempo, es estando en Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). En el

NOA (Noroeste argentino) el maíz es un alimento muy presente y lo había probado

otras veces, en distintas recetas. Un día entré en un restaurante, A la Payla,

y, cómo no, pensé comer un plato típico de la zona. En aquella ocasión decidí

pedir Carbonada en Calabaza, algo que nunca había probado.

Una mezcla de la pulpa del zapallo

(clase de calabaza), carne picada, verduras y abundante maíz hervido servido

dentro de la calabaza. Con un queso fundido por encima que la hacía más

apetecible. La pinta era muy buena, pero cuando la probé… ¡riquísima!. Tanto es

así, que al regresar a casa lo añadí primero al repertorio de mis “platos de

celebraciones” y después, con algunos pequeños cambios, como calabaza en lugar

de zapallo o prescindiendo a veces de la carne, ha pasado a formar parte del

menú habitual de casa.

Una mezcla de la pulpa del zapallo

(clase de calabaza), carne picada, verduras y abundante maíz hervido servido

dentro de la calabaza. Con un queso fundido por encima que la hacía más

apetecible. La pinta era muy buena, pero cuando la probé… ¡riquísima!. Tanto es

así, que al regresar a casa lo añadí primero al repertorio de mis “platos de

celebraciones” y después, con algunos pequeños cambios, como calabaza en lugar

de zapallo o prescindiendo a veces de la carne, ha pasado a formar parte del

menú habitual de casa.

Cómo reconocerla

La

verdad es que no hacen falta muchos conocimientos para distinguir la planta de

maíz, sobre todo cuando ya tiene su fruto. Sin embargo, algunas características no tan evidentes son:

- Familia Poáceas (Gramíneas) (tallos cilíndricos y hojas con vainas)

- Monocotiledóneas (como todas las gramíneas)

- Planta de cultivo, pero asilvestrada en herbazales subnitrófilos

- Planta monoica, pero con flores unisexuales: unas masculinas en la parte superior (panoja) y otras femeninas en las axilas de las hojas, que dan lugar a las mazorcas

- Flores reunidas en espiguillas, con glumas y glumelas protegiendo la flor

- Androceo: 3 estambres

- Gineceo: ovario con 1 estilo

- Fruto: cariópside (grano de maíz)

A

pesar de que en nuestro entorno los frutos son muy similares, en América, cuna

de este cereal, y sobre todo en los pueblos andinos, en los que se ha

conservado mejor la cultura ancestral, hay numerosas razas y variedades de maíz. En

conjunto, en Latinoamérica hay unas 220 clases diferentes, siendo las

características a tener en cuenta:

- tamaño: grande, pequeño

- forma: estrecha, ancha, n. hileras (8, 10, 12, 16)

- textura: dura, blanda, harinosa

- sabor: dulce, no dulce

- color: blanco, amarillo, naranja, rojo, morado, azul oscuro

- composición química: grado de almidón, de antocianinas

Propiedades nutritivas y medicinales

A lo largo de la historia de la humanidad, el maíz se ha utilizado como alimento, tanto humano como de ganado, debido a su elevado poder energético, entre muchos motivos adicionales que veremos más adelante.

ASPECTOS NUTRICIONALES

A lo largo de la historia de la humanidad, el maíz se ha utilizado como alimento, tanto humano como de ganado, debido a su elevado poder energético, entre muchos motivos adicionales que veremos más adelante.

§ Como

se observa en la tabla superior, con valores referidos a 100 mg. de maíz

amarillo, la energía que nos proporciona es bastante elevada.

Esto se debe a la gran concentración en hidratos de carbono,

concretamente almidón (85.6 mg %). Es la especie que produce la mayor tasa de

carbohidratos por superficie y por día (FAO. http://www.fao.org/3/x7650s02.htm ).

§ Tiene

un valor no despreciable de proteínas, pero de baja calidad,

fundamentalmente zeínas o prolaminas, que no contienen todos los aminoácidos

esenciales: los valores de los aminoácidos lisina (Lys) y triptófano

(Trp) son bajos. Para paliar esto, se ha conseguido el maíz ACP (alto contenido

proteico), con el doble de Lys y Trp.

§ En

cuanto a la Vit.B3 (niacina), ocurre algo parecido ya que, siendo un

valor bueno, su biodisponibilidad es escasa. Para que podamos aprovechar este

nutriente se sigue el proceso de nixtamalización, que consiste en

la cocción con cal viva (óxido de calcio) para obtener una masa, el nixtamal,

que es la base de las tortillas usadas en mucha comidas de América Latina. La

carencia de Vit B3 produce una enfermedad, la pelagra (“enfermedad de la piel

áspera” o de las tres “D”: demencia, dermatitis, diarrea) que se daba en

poblaciones con dietas basadas en el maíz y que no lo trataban previamente con

cal.

§ El

maíz también es rico en minerales como el fósforo (P) y el magnesio

(Mg), y en menor importancia el potasio (K).

Por

otro lado, y aparte de los nutrientes, este alimento posee una serie de

fitoquímicos que le confieren tanto aspectos positivos, como negativos

(antinutrientes). Por ejemplo, los fitatos disminuyen la

biodisponibilidad de los minerales de la dieta, así como los taninos

la de hierro y proteínas y las saponinas dificultan la absorción

de hierro. En cambio, las antocianinas, que se dan en el maíz de

colores, tienen poder antioxidante, disminuyendo los radicales libres y

ralentizando el envejecimiento celular, con lo que todo el organismo funciona

mejor. (Ver nutrientes, antinutrientes, fitoquímicos).

Hay

que tener en cuenta que el calor aplicado en la nixtamalización, cocción

normal, horno, etc. si bien destruye los fitatos y así aumenta la

biodisponibilidad de los minerales, también destruye las antocianinas. Y que

éstas disminuyen con el desgranado, pelado, cortado, etc. o sea, se conservan

mejor en la mazorca entera. Aunque adicionar ácido cítrico